1 法定相続情報一覧図の作り方

前回は法定相続情報一覧図のメリットを紹介しました。

今回は、具体的にその作り方をご紹介します。

⑴ 必要書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄抄本

・申請する人の身分証

・法定相続情報一覧図

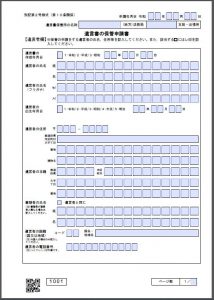

・申出書

(・相続人の住民票の写し)

以上の書類を集めて、法務局に提出することで法定相続情報一覧図は作成できます。

なお、法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)や申出書は法務局のHPにテンプレートがあるので、これらをダウンロードして作成できます。

相続人の住民票は必須ではないですが、あわせて提出することで、相続人の住所を一覧図に記載できます。

これをしておくと、法定相続情報一覧図1枚で相続手続ができるようになるのでお勧めです。

⑵ 提出先

提出先の法務局は

・亡くなった方の本籍地

・亡くなった方の住所地

・申出人の住所地

・亡くなった方名義の不動産がある場所

のいずれかの地域を管理する法務局から選ぶことができます。

東京都内、例えば池袋にお住いの方の場合は、東京法務局台東出張所を利用できます。

どこで作ったとしても完成する物は同じなので、行きやすい法務局を選ぶことをおすすめします。

⑶ 法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図とは、家系図のようなもので、自身で作成する必要があります。

法務局は戸籍をチェックして、提出された法定相続情報一覧図に間違いがないかを確認します。

法務局のホームページにテンプレートがあり、これらをダウンロードしてPCで作成することができます。

⑷ 法定相続情報一覧図を作る際の注意点

法定相続情報一覧図は、家系図みたいなものですが、いわゆる家族・親族全員の名前を記載する家系図とは少々違いがあります。

① 名前を書くのは相続人だけ

法定相続情報一覧図には、相続人以外は記載をしません。

例えば、亡くなった方に子供がおらず親も既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹が相続人になります。

先に亡くなっている両親も法定相続情報一覧図に記載はしますが、相続人ではないため、「父」「母」とのみ記載され、名前は記載しません。

また、相続人となるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供たち(亡くなった方から見ると甥・姪にあたる方)が代襲相続人となりますが、相続人でない親の名前は「被代襲者」とのみ記載します。

② 相続放棄をしていても相続人として記載する

相続放棄をすると相続人ではなくなります。

しかし、法定相続情報一覧図には、「亡くなった瞬間に」相続人だった人を記載するため、「亡くなった瞬間に」相続人だったが相続放棄で相続人ではなくなった人も法定相続情報一覧図には記載する必要があります。

そのため、「もう相続人ではないから」と相続放棄をした人を省略すると、作り直しになってしまうため、注意が必要です。

③ 相続人の住所は必須ではない

法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載するかどうか選べます。

住所を記載しない場合、相続手続の際には、相続人の住民票をあわせて銀行窓口等に提出する必要があります。

しかし、せっかく戸籍を1枚にまとめたのに、住民票は別で提出しなければならないのはややこしいです。

住所を法定相続情報一覧図に記載してしまえば、戸籍も住民票も一切なしで、1枚で相続手続が可能になります。

そのため、法定相続情報一覧図を作る際は、相続人の住所はぜひ記載してください。