1 自己破産や個人再生では、家計簿を作る必要がある。

自己破産と個人再生は、裁判所を利用して借金を減らす手続きですが、お金を貸した人は借金が返ってこなくなるという極めて重大な不利益があるため、審査は厳格に行われます。

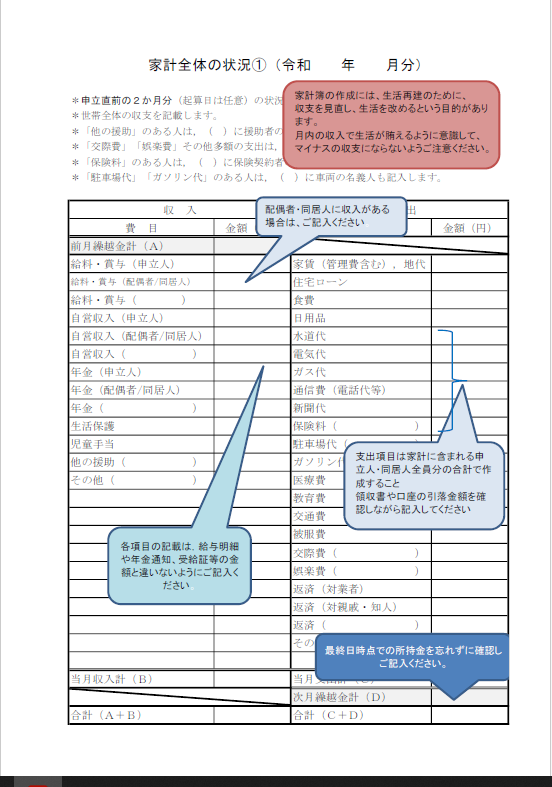

裁判所の審査の一つとして、家計簿を作成して裁判所に提出する必要があります。

裁判所は家計簿を見ることで

① 浪費などがなくなり、生活が改善されているか

② 自己破産等が終わった後に、借金をせずやっていけるか(経済的に立ち直れるか)

③ 毎月の安定した返済が可能か(個人再生のみ)

等を審査します。

以下で、家計簿の作り方や注意点を紹介します。

2 家計簿は、同居の家族全員分の物が必要

家計簿は、自己破産等をする本人だけでなく、夫や妻、子供、親などの同居してる家族全員分の収支をまとめる必要があります。

また、籍を入れていない、いわゆる内縁関係の配偶者や同棲している交際相手も家計簿の対象になります。

以下で説明しますが、同居人の通帳・給与明細・領収書などを裁判所に提出する必要があるため、同居人に自己破産をすることを伝えて協力を貰う必要があります。

なお、成人した子供が、家賃代わりに生活費を親に支払っており、それ以外の自分の給料は全て自身で使用している場合などは、家計が別ということで通帳等の提出が必要ない場合もあり得ます。

もっとも、そのような場合でも、裁判官次第で提出を求められることもあるため、基本は協力は必要と腹積もりをしておいた方が良いです。

3 家計簿のまとめ方

家計簿は、1か月の収入や出費を1枚の紙にまとめます。

用紙をみればわかりますが、収入については

給料(申立人) 35万円

給料(配偶者) 10万円

給料(長男) 20万円

当月収入計 65万円

といったようにまとめます。

また、出費も、食費、家賃など、項目別に1か月分をまとめて記載します。

収入や家賃、水道光熱費などは1円単位で正確に記入する必要がありますが、食費や日用品などは概算でも大丈夫です。

4 家計簿につける資料

家計簿には、セットで資料をつける必要があります。

必要になる資料は、以下のとおりです。

① 通帳のコピー(該当する月のページ、同居人全員分)

② 給与明細(同居人全員分)

③ 児童手当、年金などの受給金額がわかる資料(ハガキや受給証明など)

④ その他、収入の明細がわかる資料(個人事業主の場合、請求書や領収書など)

⑤ 家賃、水道光熱費、保険料などの領収書

⑥ 1万円を超えるような高額な出費の領収書

⑦ ATMでおろした現金の使用した内訳のメモ等

5 家計簿が必要な期間

家計簿は、もっとも少なければ1か月分、多いと1年間毎月作成する必要があります。

手続きの内容によって変わってきます。

具体的には、以下のとおりです。

① 自己破産の同時廃止事件

申立ての前月、もしくは前々月の家計簿1か月が必要になります。

(7月申立てなら、5月分か6月分の家計簿を提出)

申立て後は、家計簿の提出は必要ありません。

② 自己破産の管財事件の場合

申立ての前月、もしくは前々月の家計簿1か月が必要になります。

また、申立て後、開始決定もしくは初回の管財人面談までの家計簿(追加で1~3か月分くらい)は提出が必要になります。

また、裁判所などの指示により、さらに追加で必要な場合もあります。

③ 個人再生の場合

申立て前3か月分の家計簿1か月が必要になります。

(7月申立てなら、4~6月分)

また、申立て後、返済の練習(履行テスト)を3か月行う必要があり、その期間は家計簿の提出が必要になります。

6 とりあえず弁護士に相談

裁判所の求める家計簿は少々特殊で、慣れないと作成に戸惑うことがほとんどです。

また、家計簿の内容も家族ごとに注意点が様々です。

何はともあれ、弁護士に相談して、自分の場合はどのようなところに注意すればいいかを質問するのがいいでしょう。